Cécile de Rodt (1855 – 1929) est une voyageuse suisse qui entreprit un tour du monde en 1901. A cette époque, le monde peut sembler encore quelque chose d’un peu mystérieux d’autant plus que certains pays sont géographiquement très lointains. Ce n’est pas une aventurière, elle ne va pas se battre contre les Indiens, mais plutôt jouer à la touriste. A la suite de son voyage paraitra un livre publiée en 1904 qui contient des centaines de photos. De quoi se faire une idée de ce à quoi ressemblait le monde au début du 20ème siècle.

La Californie deuxième partie

Au début du 20ème siècle, pour une Européenne qui visite la Californie, il y a se quoi s’étonner, et notre voyageuse ne manque pas de l’être. Ce n’est pas tellement les habitants qui peuvent sembler différents, mais la végétation et le climat. San Francisco se trouve à peu près à la latitude de Rome, à la différence que la température moyenne à Frisco est plus basse mais avec moins d’écarts entre mini et maxi. Pour une Suissesse, c’est une terre lointaine par rapport à sa patrie, on peut presque dire qu’il faut parcourir la moitié du globe terrestre pour y parvenir. Il est certain qu’un grave ennui de santé quand on est si loin de son foyer peut être catastrophique et dans le pire de cas être condamné à finir anonymement dans un cimetière du coin si l’on ne connait personne. J’avais découvert par hasard le cas d’une compatriote de notre voyageuse décédée à Oakland en 1894, fait relayé par un avis mortuaire dans un journal suisse. Entre la date de son décès et la parution de l’annonce il s’était écoulé 45 tours, à l’évidence la nouvelle a mis du temps pour parvenir à la famille. Nous sommes certes une dizaine d’année plus tard, mais ce n’est probablement pas beaucoup plus rapide. Enfin, la voyageuse n’a pas eu de problèmes puisqu’elle est morte dans son pays en 1929.

Construites sur un terrain très accidenté, les maisons de San-Francisco s’étendent au bord de la mer et s’étagent sur les collines escarpées de la presqu’île. On se représente sans peine la somme de travail et l’argent qu’il fallut pour aplanir les montagnes, combler les fossés, rendre cultivables les terres alluviales, obtenir enfin l’emplacement nécessaire pour une grande ville.

De toutes les cités du Nouveau Monde, c’est San-Francisco qui m’a le mieux plu. J’aime à me rappeler mes courses dans ses rues larges et montueuses, dont les tramways descendent les pentes avec une rapidité qui vous fait perdre haleine, comme sur les montagnes russes. Et la bonne brise salée qui souffle de l’Océan! Il fait frais à San-Francisco, souvent trop frais, même en juillet; les mois les plus chauds sont ceux du printemps et septembre. La température anormale de l’été est due à un courant qui rafraîchit les eaux de l’Océan pacifique et fait descendre de quelques degrés la moyenne du littoral. La végétation n’en est pas moins d’une exubérance prodigieuse. Les parcs de Golden Gate et de Sutro Height, véritables jardins du paradis, rivalisent d’étendue et de magnificence. Dans le premier, des serres garnies de superbes plantes grimpantes excitèrent vivement mon admiration. J’y vis pour la première fois l’aristoloche élégant que les Américains nomment Dutchman’s pipe. Ses immenses corolles blanches en forme de pipe sont pointillées de brun violet. Plus tard, j’en trouvai de bien plus beaux exemplaires encore aux Indes et à Java. Une espèce de passiflore du Brésil, la Princesse Racemosa, porte avec abondance des fleurs écarlates. Devant chaque serre, des tapis de plantes aux vives couleurs dessinent l’ours de l’armoirie californienne. Ce sont des Chinois qui entretiennent généralement ces jardins.

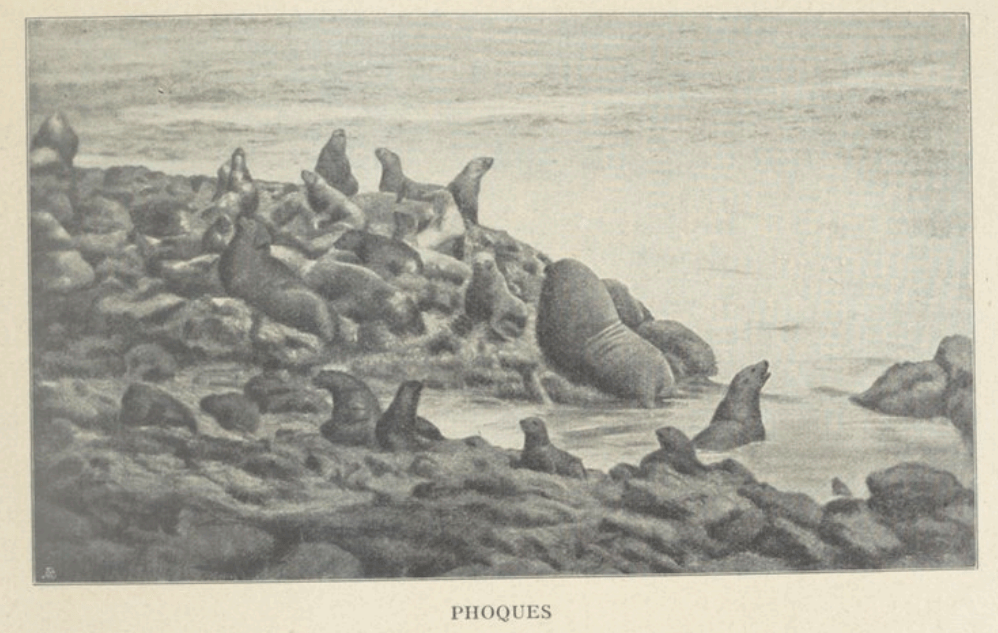

Les tramways vont jusqu’à la falaise de Cliffhouse, à environ deux heures de San-Francisco. Le restaurant, construit sur un rocher qui tombe à pic dans la mer, attire par sa terrasse, d’où l’on jouit d’une vue très étendue, un nombre considérable de visiteurs; le regard plonge sur un groupe d’écueils qui émergent, sombres et déchiquetés, de la nappe bleue. Autour de ces roches, des phoques s’ébattent par centaines. Ces intelligents animaux savent parfaitement qu’il est interdit de leur faire aucun mal; aussi considèrent-ils les récifs comme leurs châteaux-forts. Paresseusement étendus, serrés les uns contre les autres, ils jouissent béatement de leur sieste au soleil. Quelques-uns atteignent une longueur de quatre mètres et pèsent environ 1000 livres. On passe des heures entières à observer leurs jeux; les plus agiles sautent dans l’eau, disparaissent quelques instants, puis, poussant un aboiement rauque, sortent leur-tête plate aux yeux brillants. Ont-ils faim? Un plongeon leur procure une abondante pêche. C’est en réalité le paradis des phoques. Sur la grève, les enfants ne jouissent pas moins qu’eux des délices de la mer. Leurs vêtements relevés jusqu’au-dessus des genoux, ils courent au-devant des vagues et poussent des cris perçants lorsque l’une d’elles, plus grosse que les autres, les roule dans ses remous écumeux.

A mon retour, je traversai le beau cimetière de Laurel Hill, où les monuments somptueux alternent avec les monticules de sable surmontés d’une simple croix. La mort même n’a pas fait disparaître les inégalités; car tandis que certaines tombes se dressent sur des buttes, d’autres paraissent enfouies dans des fossés. Tout le cimetière est un merveilleux fouillis de verdure et de fleurs, sauf un coin abandonné où croissent des lauriers sauvages, rabougris, tordus par le vent qui souffle incessamment de la mer. A côté du champ du repos, se trouve la Montagne solitaire, dont on aperçoit de très loin la grande croix de bois qui se détache à 150 mètres de hauteur sur le fond bleu du ciel. Un tapis parfumé de menthe s’étend au pied de l’emblème chrétien; on jouit là-haut d’une vue incomparable sur la ville, l’océan, la baie et le détroit de Golden Gate.

Si la voyageuse n’a pas eu de sérieux problèmes de santé lors de son séjour, il aurait pu lui arriver quelque chose de plutôt désagréable, voire mortel. C’est juste une histoire de dates. Nous sommes environ 4 ans avant le terrible tremblement de terre qui détruisit pratiquement San Francisco en avril 1906. Il existe un document filmé qui a la réputation d’avoir été tourné quatre jours avant la catastrophe. L’opérateur a fait un traveling en posant simplement sa caméra sur un tramway en marche, une sorte de dash cam primitive. Les images montrent déjà un ville très grouillante, des piétons et des conducteurs pas toujours très disciplinés, un code de la route encore à créer. Si vous regardez bien, vous verrez la même voiture qui passe plusieurs fois devant la caméra, elle porte la plaque d’immatriculation 4867. Et sur un mode plus triste, des gens qui n’avaient peut-être plus que quelques jours à vivre. Bien entendu le son a été ajouté, nous sommes encore assez loin du film sonore, un bon quart de siècle.

A suivre

Sources : Wikipédia, B.N.F, DP