Cécile de Rodt (1855 – 1929) est une voyageuse suisse qui entreprit un tour du monde en 1901. A cette époque, le monde peut sembler encore quelque chose d’un peu mystérieux d’autant plus que certains pays sont géographiquement très lointains. Ce n’est pas une aventurière, elle ne va pas se battre contre les Indiens, mais plutôt jouer à la touriste. A la suite de son voyage paraitra un livre publiée en 1904 qui contient des centaines de photos. De quoi se faire une idée de ce à quoi ressemblait le monde au début du 20ème siècle.

Découverte du Japon, suite

Suite de l’exploration du Japan. Il est question d’une excursion avec la grande consommation d’une boisson très courante au Japon, le thé. C’est aussi l’occasion de faire plus ample connaissance avec le climat japonais et aussi un autre aperçu des coutumes locales. Dans un prochain post, il sera question de Japon moderne, car s’il préserve les traditions ancestrales, il n’est pas moins un pays qui évolue en ce début du 20ème siècle.

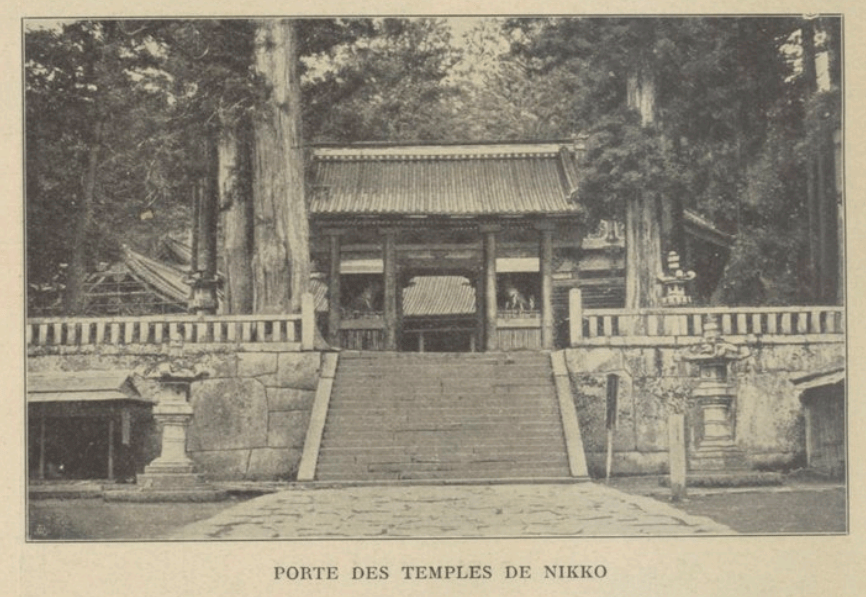

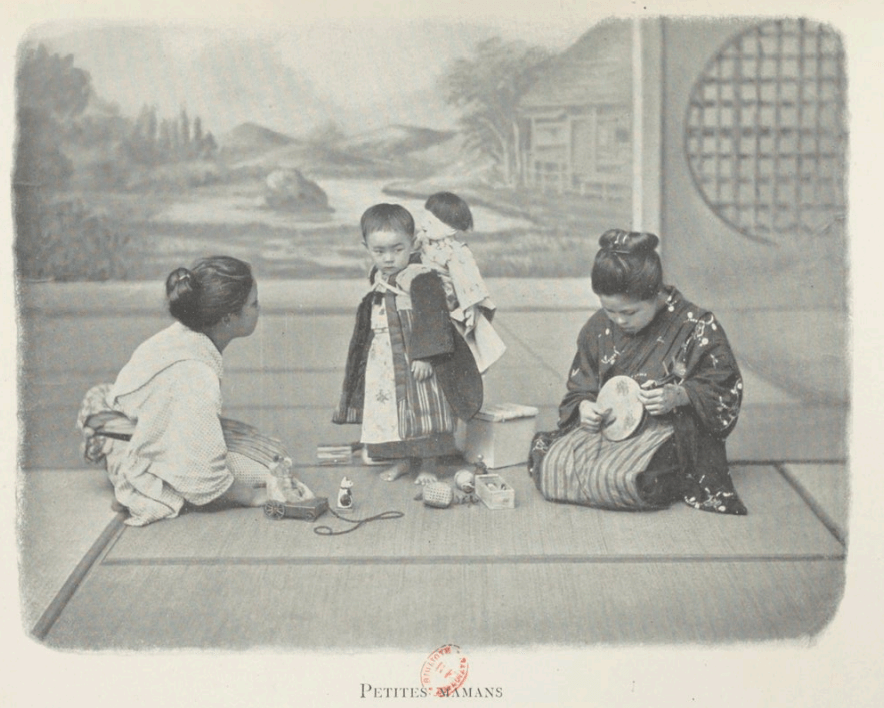

Vis-à-vis de Gamman-ga-fuchi, sur la rive droite du Daiya-gawa, on aperçoit le délicieux jardin de Dainichido, un modèle du genre avec ses ponts et ses pagodes en miniature, ses petites maisons de thé, ses étangs minuscules, ses haies taillées et ses arbres superbes. Tout est mignon, élégant, plaisant. Charmantes aussi les petites nésans qui s’empressent à servir le thé. Attenant au jardin, un cimetière aligne ses pierres grises couvertes de mousse et rongées par le temps; c’est là que dorment les morts, bercés par le mugissement de l’eau et le caquetage des nésans.

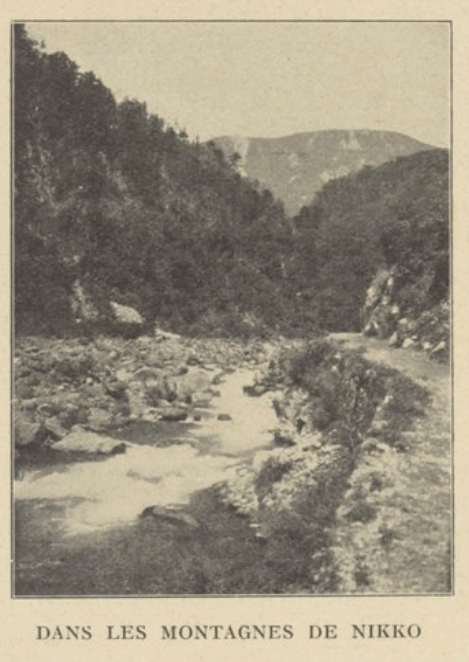

J’ai l’intention d’entreprendre aujourd’hui la plus belle excursion qu’on puisse faire depuis Nikko; celle au lac de Chuzenji et aux sources chaudes deYumoto. Comme la montée est assez pénible — le lac se trouve à environ 1400 mètres au-dessus de la mer -— je me mets en route avec un équipage de trois boys; deux — dont l’un, comme un poney fougueux, secoue continuellement sa tête coiffée d’un énorme chapeau en forme de champignon — tirent la jinrikisha; le troisième pousse derrière. Nous passons d’abord devant le jardin de Dainichido; puis nous suivons le torrent. Bientôt, un sentier se détache de la route; bordé de hauts buissons d’azalées qui malheureusement ne fleurissent pas en ce moment, il gravit le flanc abrupt de la montagne. Un Américain de Philadelphie s’était joint à moi. Tout à coup — le chemin devenait toujours plus raide et nos boys suaient — ceux-ci s’arrêtèrent et crièrent en chœur: Teahouse! C’est généralement tout ce qu’ils savent d’anglais. Nous fûmes obligés de descendre de nos véhicules; il serait bien inutile de les empêcher d’entrer dans un de ces restaurants de leur pays, lorsqu’il s’en trouve un sur le chemin. Le cha — thé en langue japonaise — joue un rôle considérable dans l’empire du mikado. Le Japonais, épris des formes, y ajoute la particule o (qui veut dire honorable), dont on fait précéder un grand nombre de substantifs. A en juger par la quantité de ocha que l’on boit au Japon, il doit être digne au plus haut point de cette qualification. Moi-même je ne m’en tirai pas mal; je me souviens d’avoir, au retour d’une course de cinq heures, bu mes seize tasses de thé. Il est vrai que les tasses sont minuscules et que la chaleur était excessive. Le thé d’une couleur jaune paille se boit sans lait ni sucre. Sur plusieurs lignes de chemins de fer, il y a dans les compartiments une petite table garnie de tasses et un réchaud à charbon sur lequel le thé bouillant chante. Une autre compagnie fait servir aux voyageurs la boisson dorée. Dans les trains où ces deux institutions n’existent pas, on peut acheter aux stations pour la somme de trois sen (71/2 centimes) une mignonne théière remplie, accompagnée d’une tasse, et y ajouter de l’eau bouillante à discrétion.

Obéissant à l’injonction de nos petits conducteurs, nous demandâmes du thé et des pâtisseries que nous servirent de gracieuses Japonaises et que nous dégustâmes assis sur des nattes de paille, tandis que les boys restaient debout. Il fallut répéter la dînette trois ou quatre fois jusqu’au Chuzenji. Les maisons de thé se trouvent presque toujours dans les sites les plus pittoresques, d’où l’on jouit d’un beau coup d’œil sur la vallée et les cascades qui se précipitent du haut de la montagne.

A midi, le Chuzenji était en vue. Sa couleur bleue foncée, ses belles rives montagneuses me rappelèrent nos lacs alpestres. Au fond, la pyramide boisée de la montagne Nan-tai-zan, pèlerinage renommé.

Des nuages menaçants s’amassaient audessus de nos têtes, envahissant lentement le

bleu du ciel. Il fallut renoncer à monter jusqu’àYoumoto.

Afin de ne pas quitter cette superbe contrée sans en avoir joui complètement, nous nous engageâmes, après le dîner, dans un délicieux chemin bordé d’un côté par le lac, de l’autre, par des platanes; nous passâmes devant un temple et plusieurs maisons de thé, paisibles coins de verdure conviant le passant au repos. Nous avions à peine remarqué l’obscurcissement du ciel que, brusquement, une pluie torrentielle commença à tomber. En un clin d’œil la route fut transformée en un lac, et les parapluies ne suffirent plus pour nous protéger contre l’averse. Les vêtements transpercées, les souliers remplis d’eau, nous dûmes marcher dix minute jusqu’à ce que nous arrivâmes à une maison solitaire. Quoiqu’elle parût abandonnée, elle était ouverte, suivant la coutume japonaise; ce fut un grand soulagement. Un beau vase garni d’une branche de platane rouge, quelques coussins et une samise, guitare à trois cordes, indiquaient seuls que la maison était habitée.

Trait caractéristique de la nation que cette absence de besoins. Les Japonais ne sont-ils pas dignes d’envie dans leur heureuse simplicité? Contents de peu, ils n’encombrent de superflu ni leur vie ni leurs appartements. Nous arrivâmes à Chuzenji, trempés jusqu’aux os; sans tarder, nous grimpâmes dans nos jinrikishas qui descendirent la montagne au galop de nos gamins pataugéant dans la boue et enjambant mares et rigoles. A Nikko, le soleil dans toute sa splendeur narguait notre équipée manquée.

Nikko, malheureusement, jouit de la réputation de Salzbourg, ville de la pluie. Aussi les marchands de sculptures, de photographies, de fourrures fondent-ils tout leur espoir sur le mauvais temps. Combien de touristes, pour tuer les heures et tromper l’ennui, vont faire des achats et rentrent, comme moi, chargés de peaux de loutres, de castors, de singes, uniquement parce que le ciel ne se montra pas clément et que la pluie ne cessa pas au bon moment.

A suivre

Sources : Wikipédia, B.N.F, DP