Cécile de Rodt (1855 – 1929) est une voyageuse suisse qui entreprit un tour du monde en 1901. A cette époque, le monde peut sembler encore quelque chose d’un peu mystérieux d’autant plus que certains pays sont géographiquement très lointains. Ce n’est pas une aventurière, elle ne va pas se battre contre les Indiens, mais plutôt jouer à la touriste. A la suite de son voyage paraitra un livre publiée en 1904 qui contient des centaines de photos. De quoi se faire une idée de ce à quoi ressemblait le monde au début du 20ème siècle.

La Californie 6ème partie

La voyageuse continue son exploration du parc Yosemite. Il est certain que l’endroit présente des particularités intéressantes, mais la grandeur du pays en offre un nombre assez conséquent, le parc en est un des plus visibles en ce début du 20ème siècle.

Le Yosemite — en langue indienne le Grand ours gris — se précipite en trois sauts gigantesques d’une hauteur de 770 mètres. En plein été — le 19 juillet — il déverse une masse d’eau bien supérieure à celle de nos cascades les plus renommées. Aussi l’imprudente qui voulut le contempler de trop près reçut-elle une douche qui, à cette saison et à travers la couche de poussière qui la recouvrait, lui parut délicieuse.

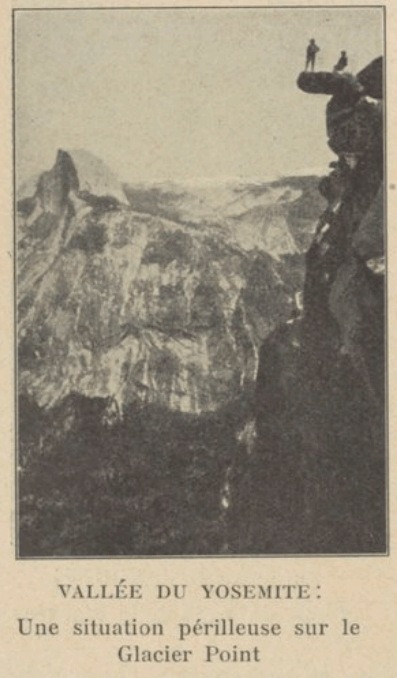

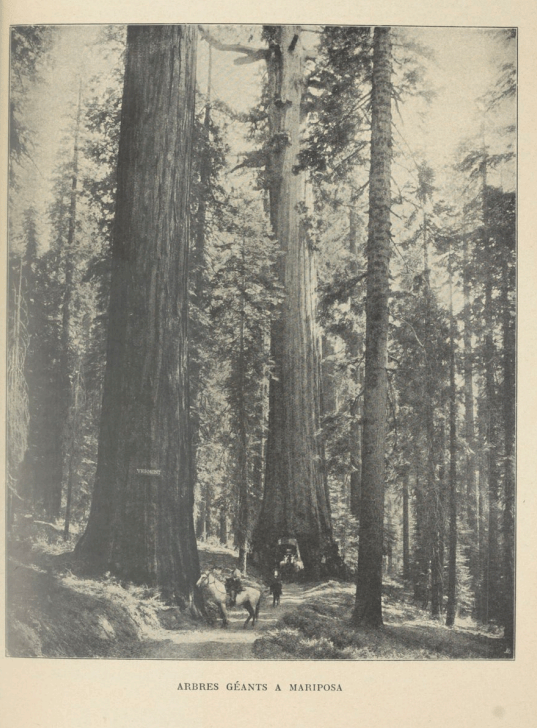

Le lendemain, le soleil à son lever me trouva près du Miroir, petit lac limpide et calme. Le chemin abrupt qui conduit à Glazier Point (1100 mètres) se fit à cheval. Malheureusement la chaleur excessive, la poussière et les mouches m’empêchèrent de jouir pleinement de la vue qui est superbe. J’étais de l’avis d’une Américaine qui nous disait: «Même si l’on m’offrait cent dollars, je ne recommencerais pas ce voyage.» Vers midi nous rejoignîmes la poste de Wawona, où j’arrivai le soir avec l’heureuse perspective d’une journée de repos. Je ne fus pas déçue dans mon attente; car la dernière étape devait être de beaucoup la plus belle de mon excursion au Yosemite. Comme j’étais seule à me rendre aux bigtrees de Mariposa, on me donna un buggy, espèce de cabriolet découvert et léger, qui me conduisit d’abord à un premier groupe de grands arbres; il y en avait une centaine, parmi lesquels le Grizzly Giant, qui mesure 28 mètres de circonférence et 9 de diamètre. Ses premières branches, à 60 mètres du sol — les Indiens taillaient les branches jusqu’à une certaine hauteur — ont un diamètre de deux mètres. Pour arriver au second bosquet de séquoias, je traversai un tunnel percé dans un tronc. Il y a cinq ans, on agrandit le trou que les Indiens y avaient pratiqué, afin de permettre à une voiture à quatre chevaux d’y passer. Malgré ce traitement barbare, l’arbre prospère!

Le bois supérieur se compose de plus de 360 sequoias superbes, à quelques uns desquels le peuple a donné des noms plaisants. Ainsi il y a le Vieux garçon, qui étend languissamment ses branches du côté des Trois grâces, et le Couple fidèle aux rameaux tendrement enlacés; puis Wawona, à travers lequel une voiture peut passer également. Çà et là gisent, souverains déchus, mais encore admirables dans l’adversité, des colosses déracinés sur lesquels on grimpe à l’aide de marches taillées dans leur bois. La hauteur moyenne des géants de Mariposa est de 80 mètres; le tronc, de couleur rougeâtre, mesure 20 mètres de circonférence. Le bois est facile à travailler et très résistant. Ce n’est pas le red-wooddes monts de Santa-Cruz et de la chaîne côtière, connu chez nous sous le nom de Wellingtonia, mais le séquoia gigantea, dont le domaine unique est la vallée du Yosemite.

Sur ce haut plateau, tout entouré d’arbres vénérables, régnait un silence de cathédrale. Comme ils me parurent imposants ces vieux témoins silencieux des siècles passés, ces géants d’une magnificence qui défie toute atteinte, sous les larges dômes desquels les hommes passent, si petits, si éphémères!

Profitant du calme exquis du lieu — mon cocher était allé faire un somme — je préparai mon frugal repas. Je ne devais pas être seule à le prendre; bientôt des convives m’arrivèrent de tous les côtés. Ils se tinrent d’abord à distance respectueuse, m’examinant de leurs yeux brillants, mes petits amis du Yellowstone, les tamias. Lorsque je leur eus jeté un peu de jambon, notre intimité fit des progrès rapides. Comme ils témoignaient peu de goût pour le pain, je le gardai pour moi et, en hôtesse polie, leur cédai la viande. Il fallait les voir descendre des arbres, sortir des trous, apparaître hors des enchevêtrements de racines, les uns seuls, d’autres en famille; les petits, pas plus grands que des souris, arrivaient sous la garde de leurs parents. Comme des écureuils, ils s’asseyent sur leur queue en panache; chacun fait le beau pour qu’on lui donne quelque chose à grignoter. Leur cri, semblable au pépiement des poulets, leur a valu le nom anglais de chirp-munk ou chirping squirrel.

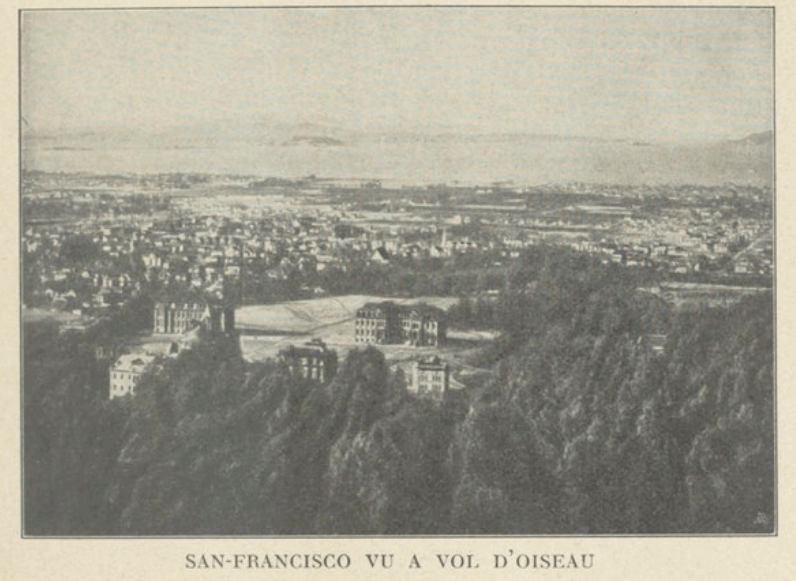

Après une exploration du parc intensive, c’est le retour à San Francisco avec un dernier regard sur la ville avant la poursuite de son voyage. On y trouve un commentaire assez intéressant sur la condition féminine américaine et d’autres faits de société qui semblent être en avance sur l’Europe. Mais on est déjà bien ancré dans le système qui perdure aujourd’hui, rien ne tombe tout cuit dans la bouche, il faut du fric pour vivre, cependant les philanthropes sont très actifs et la liberté d’entreprendre est totale.

Après les fatigues de mon excursion, je goûtai à San-Francisco un repos et un confort d’autant plus agréables, que mes parents passèrent avec moi les derniers jours avant mon départ. La vie me parut moins fiévreuse qu’à New-York, la chasse au dollar moins acharnée qu’ailleurs. En réalité, la lutte pour l’existence est aussi âpre ici que dans les autres villes des Etats-Unis. On s’en aperçoit aux réclames écrites ou criées qui, innombrables et obsédantes, remplissent les journaux et les rues. Je fus frappée surtout par la quantité des annonces des diseuses de bonne aventure. Des colonnes entières de journaux sont pleines d’invitations à l’adresse des naïfs. Même parmi les Américains, dont le bon sens est proverbial, les sots ne manquent point, paraît-il.

Nous employâmes le dernier soir, la dernière nuit plutôt, à visiter la ville chinoise, quartier mal famé et redouté, où Baedecker recommande de ne pas se hasarder sans escorte de la police. Nous n’eûmes pas à nous repentir d’avoir dédaigné ce conseil: personne ne fit mine de nous inquiéter. D’un débit de thé, nous passâmes dans le joss, temple chinois, et de là, pour finir, dans un théâtre, où, comme dans tout établissement de ce genre, les mandarins et les mauvais esprits jouent le rôle principal au milieu d’un tapage infernal.

Pour clore le chapitre de mes impressions sur l’Amérique, je voudrais parler d’une institution qui, à juste titre, m’a paru digne d’attention et mériterait d’être imitée chez nous. C’est le Woman’s exchange, qui permet aux femmes et aux jeunes filles peu aisées de la classe supérieure de gagner de l’argent sans renoncer à la vie de famille, sans même se faire connaître. Elles n’ont qu’à se vouer à une occupation pour laquelle elles ont des aptitudes spéciales, soit la cuisine, les arts industriels, les ouvrages à l’aiguille, l’horticulture, la culture des fruits, etc., puis à porter le produit de leur travail au Woman’s exchange. Leur nom n’est connu que de la directrice; pour la clientèle elles sont n° 1, 2 ou 20. Il existe des établissements de ce genre dans toutes les villes des Etats-Unis. Chacun a son restaurant, où l’on mange bien et à bon marché, et qui livre des repas entiers ou des plats à domicile. La confiserie y abonde naturellement, chacune de fournisseuses ayant sa spécialité, candy, gaufres, gâteaux, etc. Dans les grandes villes, des magasins de fruits et de fleurs, de broderies et d’objets d’art, sont adjoints au Woman’s exchange. On travaille surtout sur commande; l’administration est entièrement entre les mains des femmes.

Ayant objecté que sûrement bien des personnes qui n’ont pas besoin de gagner profitent du Woman’s exchange, les unes pour s’occuper, les autres pour augmenter leur luxe, on me répondit qu’avant d’engager une postulante, on prend des renseignements exacts sur sa situation de fortune.

L’institution des jardins d’enfants a été importée d’Allemagne. San-Francisco n’en compte pas moins de 24; ils sont gratuits et fréquentés par 2000 enfants. En général, le nombre des établissements de bienfaisance est très grand dans les pays de l’Union. Quoique les Yankees passent pour des gens d’argent égoïstes et prosaïques, incapables d’aspirations élevées, il y a tant de brillantes exceptions, tant d’hommes généreux qui consacrent une partie de leur fortune à des œuvres de charité et encouragent les arts et les sciences, que la comparaison n’est pas toujours à l’avantage de notre vieux monde qui se targue d’idéalisme et d’altruisme.

Ainsi, l’un après l’autre, les préjugés que j’avais apportés s’en allaient, cédant la place à l’admiration pour l’Amérique, le pays de la liberté, des idées généreuses, des entreprises colossales. J’ignore où le goût des voyages dirigera encore mes pas; mais ce que je sais, c’est que le Nouveau Monde est resté dans mon souvenir parmi les contrées où je voudrais retourner.

A suivre

Sources : Wikipédia, B.N.F, DP